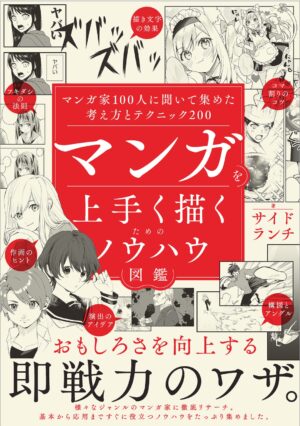

『マンガを上手く描くためのノウハウ図鑑 マンガ家100人に聞いて集めた考え方とテクニック200』を使う

こんにちは、本使いです!

今回使うのは『マンガを上手く描くためのノウハウ図鑑 マンガ家100人に聞いて集めた考え方とテクニック200』です。

1 読んだら役に立つと思われる人

・マンガを上手く描きたい人

・マンガの読み方がわからない人

・マンガに描かれていることをより深く知りたい人

2 この本の個人的に良かったところ3点

①マンガにはマンガの独自のルールがあることがわかったこと

②マンガには単調にならないように様々な工夫がされていること

③マンガには演出の自由さがあること

3 読んだきっかけ

この本を読んだきっかけは、

マンがを上手く描くとはどういうことなのか?

興味を持ったので読んでみることにしました。

4 本を使っての変化

この本を読んで大きく3つの変化がありました。

まず、1つ目は、

マンガにはマンガの独自のルールがあることに気付けたことです。

この本の中では説明の為に、

数コマのマンガを載せているのですが、

説明に続いてマンガのコマを読むと頭の中に?が浮かびました。

説明文は左から右ですが、

マンガは右上から左下に読むのが基本なので、

説明文に続けてコマを読んでしまって理解ができなかったのです。

マンガを読む時には無意識に右上から左下に読むことが

自分の中でルールづけされていたことに気付いたのです。

マンガに限らず自分の中で無意識にルールづけされていることが

あるのではと考えさせられました。

2つ目は、

マンガには単調にならない為に様々な工夫がされているのがわかったことです。

コマの大きさや形、コマの上下の隙間、

1人の長い説明ゼリフになるときは、アングルを変える、

どれだけ変化をつけられるか?(その場面にあった)

がマンガの上手さの1つの基準なのだと思いました。

頭の中でこれからすることなどを

マンガで考えるならどういう流れになるのか?

一番大きなコマで表現したいことはなんなのか?

と箇条書きではなく視覚的に場面を考えて計画を立てるのも面白く感じました。

最後の3つ目は、

マンガには演出の自由さがあることに気付けたことです。

マンガは静止画の視覚の情報しかないので、

音や動きについては効果音や直線によるスピード表現などで、

情報を追加しています。

情報を追加するだけでなく、

実写などでは難しいテーブルの椅子に座っている人を

テーブルなしで描くことでその人の特徴を表現したりと

背景などをなくして人物だけ描いたりと

必要な情報をピックアップして他を省くのはマンガの重要な特徴だと思いました。

(特に実写でマンガと同じ省略表現をすると実写を前提として見ているので実写の世界観が崩れる。)

そうした情報の追加や省略によって、

マンガ独自の世界観が作られているのだと思いました。

全体的な感想としては、

マンガの1コマ作者の様々な考えの中から生まれているのだと感じる1冊でした。

5 おわりに

いかがでしたでしょうか?

気になった方は

『マンガを上手く描くためのノウハウ図鑑 マンガ家100人に聞いて集めた考え方とテクニック200』を使ってみてはいかがでしょうか?